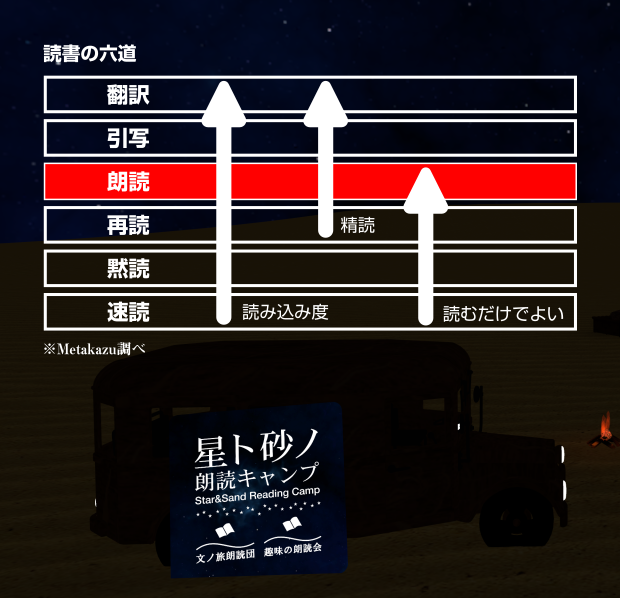

[なぜ朗読なの?]

芸術作品に触れる最大の歓びは自分を消滅させ恍惚の境地となれる点にあります。物語は読み込みの無我です。せっかく手に入れた本を速読ではもったいない。黙読では物足りない。朗読は声によって自分の肉体をその世界に投げ入れ、よりリアルに登場人物とシーンを体験させてくれます。

[朗読を開放したい]

文ノ旅朗読団 を始めた頃、スローガンを「普通の人が、普通の声で」としました。僕自身どう読んだらいいのか悩んだ結果、まずは自分がたのしめばよいことを発見。たくさんの方が朗読は声と滑舌のよい特別な人のものと思いがちです。でも自分のためならそんなの関係ないんです。

[「朗読」と「演劇」の違い]

じつはこのことについてずっと悩んでいました。自分のために読む朗読から人に聴いてもらう朗読へと前進しようとしたとき「朗読」と「演劇」の違いは何か?という壁に突き当たったのです。理論はいろいろあるようです。でもじっさいに声に出すときどう違うの?という問題です。

朗読には2つの側面があります。

1つは「報道」です。小説家(書き手)が言葉として文字で記録したイメージを、朗読者は声で聴き手に伝えます。「本に書かれている言葉」を実況するのです。

また1つは「演出」です。小説家の意図をどのように効果的に聴き手に伝えるか。聴き上手は単調な読み聴かせでもイメージを膨らませることができるでしょう。しかしすべてが聴き上手とは限らない。そうした方にもシーンの意味をより分かりやすくするための演出が必要となります。登場人物の違い、状況による感情の変化、それらに応じて声のトーン・間・起伏などに工夫を凝らす必要があります。

ただそうした演出が過剰になると聴き手は違和感を感じます。そこで重要になってくるのが朗読者の“伝達メディア”としての物語の理解力と節度です。小説家の意図を正しく伝える。そのために朗読者が創造したキャラクターが出しゃばらないことが重要です。

では具体的にどのような取り組みを行えばよいのでしょう。

ここに朗読の先達が記してくれた教えがあります。それを引用させてください。

長年、朗読の理論と実践を研究、ご自身も朗読活動・朗読指導をされながら「感動をつくる・日本朗読館」ブログを主催・運用なさっている方の言葉です。

朗読は、朗読者が台本(文学作品)を解読し鑑賞する認識プロセスと、それを丸ごと音読する表現プロセスの両方を、舞台の上で演じる。朗読者が舞台の上でも台本を離さないことには、本質的な意味がある。演劇は舞台の上で登場人物のセリフを語る表現プロセスのみを演じる。したがって、役者が台本を持って演技する意味はない。

ポイントは「認識プロセス」と「表現プロセス」の同時表現にあるようです。まずはこの実現に向けて精進していきたいと考えます。

[2つの朗読イベント]

現在、自分のために読みたい「趣味の朗読会」、誰かに聴いていっしょに物語をたのしんでもらいたい「文ノ旅朗読団」という位置づけをしています。「普通の人が、普通の声で」は「趣味の朗読会」に引き継ぎました。いくつかの失敗と、たくさんの学びを糧にここまで。これからもよろしくお願いします。